Filosofo e scrittore latino, figlio di Seneca il Retore. Nato a Cordoba nel 4 a.C., educato a Roma, fu perseguitato da Caligola e, sotto Claudio, coinvolto in un intrigo di corte per il quale fu relegato in Corsica (41-49), dove maturò la tendenza alla meditazione filosofica e approfondì il dissidio tra l'aspirazione alla solitudine e l'intervento attivo nella società. Richiamato a Roma, ebbe da Agrippina l'incarico dell'educazione del figlio Nerone, di cui fu consigliere fino al 62, cercando di realizzare attraverso il giovane princeps un ideale di monarchia illuminata, di cui ravvisava il modello nel governo di Augusto. Le tendenze dispotiche di Nerone lo indussero, dopo l'uccisione di Agrippina e di Britannico, a ritirarsi. Coinvolto nella congiura di Pisone (65), condannato a morte, si suicidò. Tra le opere filosofiche ci sono pervenuti i Dialogorum libri XII, in forma dialogica solo apparente, che comprendono Consolatio ad Marciam, ad Helviam, ad Polybium, De ira, De brevitate vitae, sul significato e la scelta di vita, De constantia sapientis, De vita beata, De tranquillitate animi, De Olio, De providentia; i trattati De clementia, incompleto, programma politico, indirizzato a Nerone, e De beneficiis (7 libri); Naturales quaestiones (7 libri), trattato di fenomeni atmosferici e celesti; Epistulae ad Lucilium (20 libri, 124 lettere). Queste ultime rappresentano l'espressione più efficace della filosofia di Seneca che, riconducibile all'ideale stoico di intelligente dominio delle passioni, si presenta come una ricerca di perfezionamento, un'indagine dell'animo umano, una riflessione sul tempo, l"'alienazione", la morte, il rapporto con gli altri; la forma diaristica e di saggio filosofico soggettivo fu ripresa da Agostino, B. Pascal, G. Leopardi. Lo stile è nervoso e asistematico, come il pensiero, con una struttura sintattica formata da frasi brevi, accostate per antitesi. Importante la produzione di tragedie (Hercules furens, Troades, Medea, Phaedra, Thyestes, Oedipus, Hercules Oetaeus, Phoenissae, Agamemnon), destinate più alla lettura che alla rappresentazione, caratterizzate da toni declamatori e da gusto per l'orrido e il macabro; ebbero grande influenza sul teatro europeo dei sec. XVI-XVII, in particolare sul dramma elisabettiano. Opera polemica è la satira menippea Apokolokyntosis o Ludus de morte Claudii, in cui si assiste alla trasformazione in zucca dell'imperatore invece che alla sua divinizzazione.

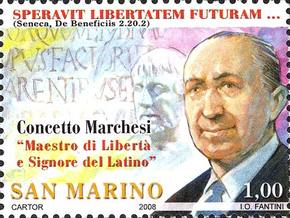

Purtroppo l'Italia non ha mai dedicato francobolli a quello che fu senz'altro uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi. Per ricordarlo abbiamo scelto dunque l'esemplare che le poste di San Marino dedicarono nel 2008 al latinista Concetto Marchesi nel 130° anniversario della sua nascita. La vignetta del francobollo da un euro mostra infatti un ritratto di Concetto Marchesi, descritto come "Maestro di Libertà e Signore del Latino", e sullo sfondo un busto di Seneca, con le parole "speravit libertatem futuram" (sperò in una libertà futura) scelte dal trattato De Beneficiis.

La maggior parte dei mortali, o Paolino, si lagna per la cattiveria della natura, perché siamo messi al mondo per un esiguo periodo di tempo, perché questi periodi di tempo a noi concessi trascorrono così velocemente, così in fretta che, tranne pochissimi, la vita abbandoni gli altri nello stesso sorgere della vita. Né di tale calamità, comune a tutti, come credono, si lamentò solo la folla e il dissennato popolino; questo stato d’animo suscitò le lamentele anche di personaggi famosi. Da qui deriva la famosa esclamazione del più illustre dei medici, che la vita è breve, l’arte lunga; di qui la contesa, poco decorosa per un saggio, dell’esigente Aristotele con la natura delle cose, perché essa è stata tanto benevola nei confronti degli animali, che possono vivere cinque o dieci generazioni, ed invece ha concesso un tempo tanto più breve all’uomo, nato a tante e così grandi cose. Noi non disponiamo di poco tempo, ma ne abbiamo perduto molto. La vita è lunga abbastanza e ci è stata data con larghezza per la realizzazione delle più grandi imprese, se fosse impiegata tutta con diligenza; ma quando essa trascorre nello spreco e nell’indifferenza, quando non viene spesa per nulla di buono, spinti alla fine dall’estrema necessità, ci accorgiamo che essa è passata e non ci siamo accorti del suo trascorrere. È così: non riceviamo una vita breve, ma l’abbiamo resa noi, e non siamo poveri di essa, ma prodighi. Come sontuose e regali ricchezze, quando siano giunte ad un cattivo padrone, vengono dissipate in un attimo, ma, benché modeste, se vengono affidate ad un buon custode, si incrementano con l’investimento, così la nostra vita molto si estende per chi sa bene gestirla.

Questo è l’incipit del De Brevitate Vitae di Lucio Anneo Seneca. Se volete continuare a leggerlo potete trovarlo nella biblioteca dell’Antica Frontiera.

Feed RSS

Feed RSS