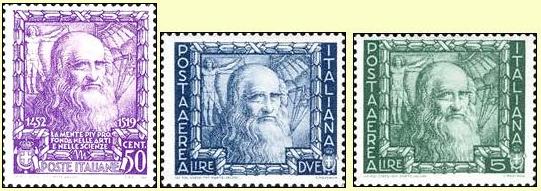

1, 3, 5 e 10 + 2,50 L. ritratto di Leonardo da Vinci.

25 e 80 L. autoritratto di Leonardo da Vinci; 60 L. dipinto "La Vergine delle rocce" di Leonardo da Vinci.

Artista e scienziato nato a Vinci il 15 aprile 1452, la sua opera, complesso e originale risultato della feconda sintesi tra creatività artistica e moderna ricerca scientifico-sperimentale, rappresenta una delle massime espressioni della più matura cultura rinascimentale, contrassegnandone al tempo stesso il definitivo superamento.

Leonardo si formò e realizzò le prime importanti opere a Firenze dove, allievo e collaboratore del Verrocchio (Battesimo di Cristo, 1474-75, Firenze, Uffizi) ed esponente di primo piano dell'intellettualità medicea, elaborò le proprie concezioni estetiche e filosofiche, fondate principalmente sulla necessità dell'osservazione diretta della realtà naturale e dello studio delle leggi che ne regolano il funzionamento.

I disegni e i dipinti di questo primo periodo (Ritratto di Ginevra de' Benci, 1474 ca, Washington, Nat. Gall.; Annunciazione, 1475-78 e Adorazione dei Magi, 1481, Firenze, Uffizi) mostrano con evidenza come Leonardo traduca i propri convincimenti teorici in un rinnovato linguaggio pittorico che contrappone all'astratta linearità prospettica e alla rigida plasticità della grande pittura fiorentina del '400 un ben diverso senso dello spazio e della figura umana, colti nel loro dinamico interagire, attraverso un sapiente alternarsi di luce e di ombre e un vibrante uso dell'inconfondibile `sfumato'.

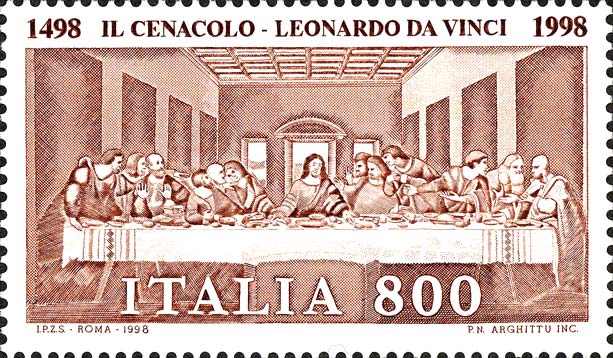

Dal 1482 al 1499 si stabilì, con la carica di ingegnere ducale, nella Milano di Ludovico il Moro, dove entrò in contatto con Bramante. Qui trovò un ambiente politico e culturale decisamente più favorevole di quello fiorentino ai suoi molteplici interessi nel campo della conoscenza scientifica e delle sue possibili applicazioni. Accanto agli studi di fisica, meccanica, anatomia, architettura, ecc., e alla preparazione di numerosi progetti, Leonardo approfondì le proprie concezioni pittoriche secondo cui la realtà, al di là degli ideali rinascimentali di armonia e compostezza formale, deve essere colta nella sua concreta e viva fenomenicità, raggiungibile e rappresentabile solo attraverso precise cognizioni scientifiche sui problemi della visione. Tutte le opere milanesi sono, infatti, caratterizzate da una grande fluidità spaziale e dalla straordinaria capacità evocativa della luce, che conferiscono forma, dimensione, movimento ed espressività alle immagini (La Vergine delle rocce, 1483, Parigi, Louvre; Ritratto di nobildonna con l'ermellino, 1490 ca., Cracovia, Czartoryski Muz.; L'ultima cena, 1495-97, Milano, refettorio del convento di S. Maria delle Grazie).

Lasciata Milano, a seguito della crisi degli Sforza, Leonardo si recò a Mantova, Venezia e di nuovo a Firenze (1505-6) realizzandovi altri capolavori, che saranno assunti a modello da tutta la pittura del sec. XVI (La Gioconda, 1505-14, Parigi, Louvre; la perduta Battaglia di Anghiari per la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Vecchio).

Negli ultimi anni si dedicò sempre più agli studi scientifici e, dopo un secondo soggiorno milanese (1506-13) e una poco significativa esperienza romana, nel 1517 si stabilì definitivamente in Francia, dove Francesco I di Valois gli mise a disposizione fino alla morte il castello di Cloux ad Amboise. Oltre ai preziosi cartoni (Sant'Anna, Madonna col Bambino e S. Giovanni, Londra, Nat. Gall.), agli importanti progetti plastici, architettonici, urbanistici, di sistemazione territoriale e oltre alla produzione trattatistica (Trattato della pittura, pubblicato nel 1631) di Leonardo restano numerosi disegni e manoscritti raccolti in vari codici (Codice Atlantico, Milano, Bibl. Ambrosiana; Codice Arundel, Londra, British Mus.).

L'opera scientifica di Leonardo è frutto di una concezione che segna il confine tra la tecnica e la scienza. Le sue invenzioni, pur permeate da geniali intuizioni costruttive, sono l'espressione dell'artista-scienziato: gli schemi di meccanismi, di dispositivi di trasformazione dei moti, di strumenti nati da valutazioni pratiche, spesso precedendo di decenni e addirittura di secoli la loro comprensione dal punto di vista ingegneristico, sono tracciati secondo tensioni immaginative e creative e quasi sempre ne viene tralasciata la realizzazione.

Si interessò di scienza delle costruzioni, di meccanica, di idraulica: i suoi progetti lo portarono a formulare leggi fondamentali quali il teorema del poligono di sostentazione, la relazione tra pressione e fluidità, il principio dei vasi comunicanti e della portata costante, la teoria del moto ondoso. Nei suoi studi sono presentati innumerevoli congegni di ingegneria, sistemi di difesa e strumenti bellici (es. il cannone a retrocarica). Riprese anche un abbozzo del problema di Erone, trasformò mediante un albero di rotazione dentato un moto continuo in alternato, inventò numerose macchine di precisione e un giunto realizzato poi da G. Cardano.

Sulla base della ricerca e dell'osservazione scientifica, comprese la dinamica del volo degli uccelli e tracciò i progetti dell'aliante, del paracadute e dell'elicottero.

Studiò la geometria euclidea e l'impostazione archimedea, seguendo in fisica una visione geometrico-matematica del movimento. Pur considerando la forza come causa di velocità e non di accelerazione (secondo la teoria aristotelica), espresse il principio di azione e reazione e contribuì alla formulazione del principio d'inerzia.

Nella sua opera sono contenute delle fondamentali precisazioni di ottica (come la persistenza delle immagini sulla retina e il principio della camera oscura).

Spiegò per primo l'origine della luce lunare e osservò il carattere ondulatorio della propagazione della luce, ponendolo in analogia al fenomeno sonoro, a quello magnetico e al calore.

Tutti questi studi ci sono pervenuti in raccolte di schizzi, spesso corredati da minuziose descrizioni: in essi si alternano costantemente la precisione scientifica, l'immaginazione fervida e l'intuizione geniale.

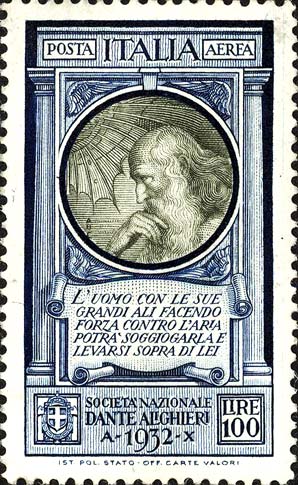

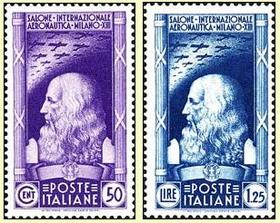

Per rendere omaggio al grandissimo talento del Rinascimento abbiamo selezionato tutte le emissioni italiane a lui dedicate. Di ognuna di esse abbiamo pubblicato l'immagine e una breve descrizione sopra.

Il nome di Leonardo da Vinci evoca nella percezione comune l’immagine del genio; egli visse in un’epoca in cui (nonostante l’invenzione della stampa, la scoperta del “nuovo mondo”, la “Rinascita” delle arti, “l’uomo al centro dell’universo”) il contrasto tra le sue aspirazioni e l’inadeguatezza di mezzi e strumenti a sua disposizione mettono oggi a nudo tutta la sua umanità e la sua unicità. Cesare Luporini (La mente di Leonardo, 1953) espone il divario in questo modo: “I problemi che egli investiva e intorno a cui si affaticò – la natura, la scienza e il suo metodo, l’esperimento, la macchina, il lavoro, l’utilità a pro’ di tutti gli uomini, il carattere conoscitivo e realistico dell’arte, il rapporto tra arte e scienza – rispetto al suo tempo sono problemi carichi di avvenire, e fra quelli che saranno poi decisivi nella formazione del mondo moderno”. Leonardo ha precorso i tempi.

Giorgio Vasari, il biografo aretino autore delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et architettori, ci ha consegnato l’immagine di un uomo in cui la genialità si coniugava con la bellezza, la grazia e la forza: quante virtù in un corpo solo! Salvo aggiungere subito dopo: “Perciocchè egli si mise a imparare molte cose; e incominciate, poi l’abbandonava. Ecco, nell’abbaco, egli in pochi mesi ch’e’ v’attese, fece tanto acquisto, che movendo di continuo dubbj e difficultà al maestro che gl’insegnava, bene spesso lo confondeva. Dette alquanto d’opera alla musica; ma tosto si risolvè a imparare a suonare la lira, come quello che dalla natura aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde sopra quella cantò divinamente all’improvviso”. Studi recenti hanno inoltre dimostrato un fatto curioso: l’artista non sapeva far di conto, non era cioè in grado di risolvere le più elementari operazioni matematiche; inoltre non poteva leggere testi greci ed è altamente probabile che leggesse i testi latini con l’ausilio di qualche amico dotto. Eppure la grande curiosità di quest’uomo, la sua straordinaria capacità d’analisi visiva dei fenomeni naturali, trasposta con l’ausilio del disegno in rappresentazione figurata, sembra da ultimo essere una delle sue qualità “geniali” e ciò che ci conduce verso l’idea portante di questo saggio: la sua pittura.

Se volete approfondire vita e opere di Leonardo potete continuare a leggere il volume a lui dedicato de I classici dell’arte nella biblioteca dell’Antica Frontiera.

Se invece volete restare abbagliati dalla bellezza dell’Annunciazione – il dipinto riprodotto nell’immagine in alto a sinistra – potete raggiungere gli Uffizi, che sono a poco più di un’ora di auto dal b&b: sarà un’esperienza indimenticabile!

Feed RSS

Feed RSS