Venne combattuta nel maggio del 1942 sul fronte orientale della seconda guerra mondiale tra le forze dell'Armata rossa, che avevano sferrato un potente attacco nel settore meridionale del fronte con l'obiettivo di riconquistare la grande città ucraina di Char'kov e le truppe della Wehrmacht che a loro volta stavano organizzando in quello stesso settore la loro offensiva generale d'estate (operazione Blu). Dopo alcune fasi drammatiche dall'esito alterno, le Panzer-Division tedesche passarono al contrattacco e isolarono le forze attaccanti che furono completamente accerchiate e quasi totalmente distrutte anche a causa di gravi errori di comando da parte dei dirigenti politico-militari sovietici.

La pesante sconfitta in questa battaglia e le gravi perdite subite indebolirono gravemente lo schieramento dell'Armata Rossa nel settore meridionale del fronte e crearono condizioni favorevoli ai tedeschi che poterono raggiungere rilevanti successi durante la successiva offensiva dell’estate 1942 in direzione del Caucaso e di Stalingrado.

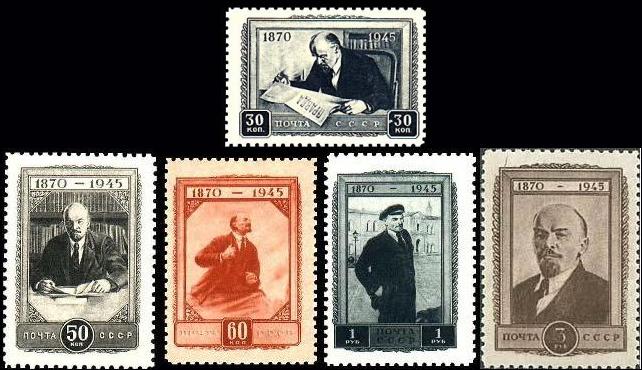

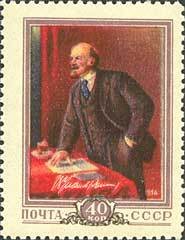

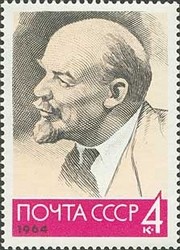

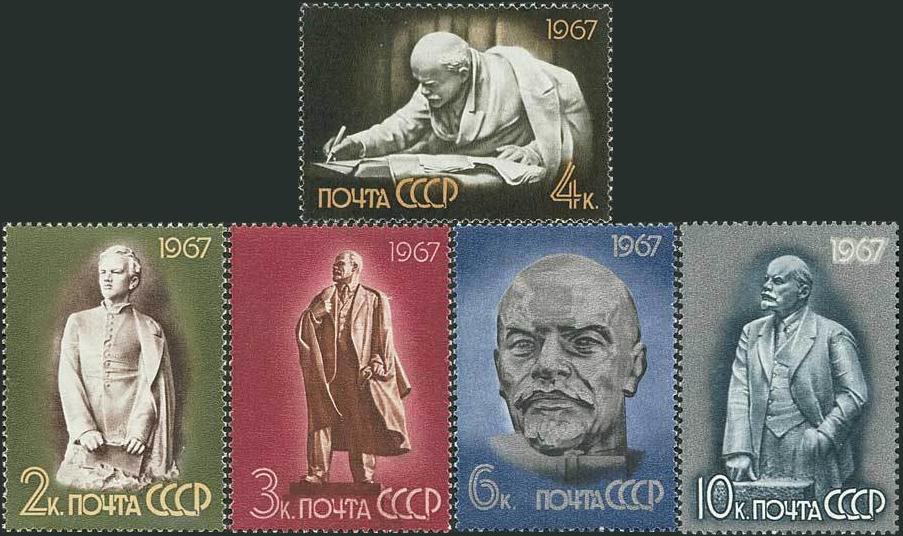

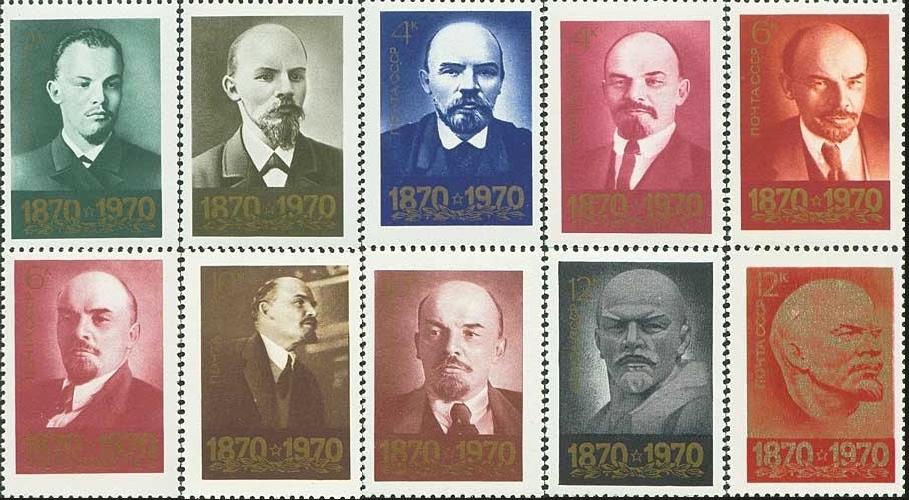

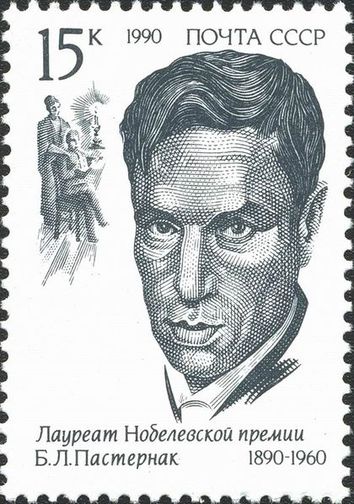

Non esistono francobolli che commemorano questa sanguinosa battaglia. Per ricordarla abbiamo scelto un francobollo sovietico del 1980 dedicato al maresciallo Semën Konstjantynovyč Tymošenko, lo sfortunato generale che comandò la fallimentare controffensiva russa conclusasi con 277.000 perdite e 652 carri armati distrutti. L'esemplare lilla da 4 kopechi fu emesso in occasione del decimo anniversario della sua morte avvenuta a Mosca nel 1970.

Il piano tedesco prevedeva l’attacco per il 18 maggio. Timoscenko lo precedette.

Il 12 maggio, il maresciallo sovietico attaccò alla testa di forze che nessuno avrebbe immaginato così considerevoli, con una manovra a tenaglia la 6a armata del generale Paulus. Il braccio nord della tenaglia, avanzante dal settore di Volciansk, era formato dalla 28a armata sovietica comprendente sedici divisioni di fucilieri e di cavalleria, tre brigate corazzate e due brigate motorizzate autonome. Una massa soverchiante a confronto dei due corpi tedeschi, il XVII corpo d’armata del generale Hollidt e il LI del generale von Seydlitz-Kurzbach, comprendenti in tutto sei divisioni.

Il braccio sud, proveniente dal saliente di Isjum, era ancora più possente. L’VIII corpo d’armata tedesco del generale d’artiglieria Heitz e il VI corpo d’armata romeno vennero investiti da due armate sovietiche, la 6a e la 57a che comprendevano ventisei divisioni di fanteria e diciotto di cavalleria nonché quattordici brigate corazzate. La mezza dozzina di divisioni di fanteria tedesche e romene, per di più totalmente sprovviste di carri armati, si trovarono improvvisamente di fronte un nemico molte volte superiore e munito di poderose formazioni corazzate.

Non vi fu alcuna possibilità di assorbire l’urto russo nei centri di gravità. Le linee tedesche vennero semplicemente scavalcate. Numerosi capisaldi tedeschi, peraltro, tennero duro alle spalle del nemico, come era già accaduto durante la battaglia d’inverno.

Il generale Paulus scaraventò tutte le unità della 6a armata a portata di mano contro l’impetuosa e travolgente corrente dei russi. A venti chilometri soltanto da Karkov, i tedeschi riuscirono, veramente all’ultimo istante, a fermare il braccio nord della tenaglia di Timoscenko, attaccandolo ai fianchi con la 3a e 23a divisione corazzata e la 71a divisione di fanteria, fatte affluire in tutta fretta.

Non fu possibile, invece, fermare il troppo possente braccio sud della tenaglia, che avanzava dal saliente di Isjum, talché si profilava una catastrofe. I russi dilagarono verso occidente, e alcune formazioni di cavalleria sovietiche si avvicinarono il 16 maggio alla città di Poltava, quartier generale del feldmaresciallo von Bock, oltre cento chilometri alle spalle di Karkov. La situazione cominciava a farsi drammatica. Bock dovette affrontare un difficile dilemma.

Tra due giorni avrebbe dovuto cominciare l'”operazione Fridericus”. Ma l’offensiva russa aveva modificato totalmente la situazione. La 6a armata del generale Paulus era inchiodata sul posto e doveva difendersi a oltranza, per cui non era in grado di formare il gruppo attaccante a nord. Così, la manovra a tenaglia andava a farsi benedire.

Bisognava rinunciare a tutto il piano? O conveniva portare a termine l'”operazione Fridericus” con un braccio solo? Il capo di stato maggiore di von Bock, generale di fanteria von Sodenstern, premeva sull’esitante feldmaresciallo perché scegliesse la soluzione del “braccio unico”, peraltro molto rischiosa a causa delle forze di cui disponeva il nemico. A favore della soluzione, invece, militava il fatto che Timoscenko allungava pericolosamente il suo fianco con la progressiva avanzata verso occidente.

Era la buona occasione che ci voleva, e il feldmaresciallo decise di approfittarne e diede ordine di effettuare l'”operazione Fridericus” con un solo “braccio”. Per togliere ai russi ogni possibilità di proteggere il loro fianco allungato, von Bock decise addirittura di sferrare l’attacco con un giorno di anticipo su quello previsto dal piano.

Così, il gruppo armate von Kleist entrò in azione il 17 maggio nel settore a sud di Isjum con elementi della 1a armata corazzata e con la 17a armata, in tutto otto divisioni di fanteria, due divisioni corazzate e una divisione di fanteria motorizzata. Alcune divisioni romene proteggevano l’ala sinistra delle forze attaccanti.

Se volete potete continuare a leggere il libro di Paul Carell Operazione Barbarossaprelevandolo dalla biblioteca dell’Antica Frontiera.

Feed RSS

Feed RSS